お悩み別専門治療

坐骨神経痛、膝痛、腰痛の原因には関連性がある

当院では今までに様々な疾患を治療してきましたが、初診の訴えで「坐骨神経痛」、「膝痛」、「腰痛」を訴える患者様が多いということに気が付きました。

この事実を長年検証した結果、坐骨神経痛、膝痛、腰痛の根っこは同じであると結論付け、この検証結果をベースに臨床研究を行うことで、坐骨神経痛、膝痛、腰痛に効果を発揮する実践的なお灸を開発することに成功しました。

当院のお灸は大きく分けて2つの理論を元に開発されています

ポリヴェーガル理論に基づく自律神経から痛みへのアプローチ

自律神経の交換神経が緊張し高ぶると血管は収縮し、血液の循環が滞ります。

血液の循環が滞ると、白血球とヘモグロビンが結合して細胞に十分な酸素が行き届かなくなり、それが広範囲に及ぶことで臀部(お尻)から大腿部(太もも)、ふくらはぎなどの痛みやしびれになることがあり、臀部(お尻)から大腿部(太もも)にかけての痛みは、坐骨神経痛の症状であることはよく知られているかと思います。

この状況を改善するには血流を良くする必要があるのですが、当院ではお灸で腹側迷走神経を活性化させ血流障害を改善することで痛みを緩和することに成功しています。

ファシア理論に基づく間質から痛みへのアプローチ

坐骨神経痛、膝痛、腰痛において脊柱にかかっている背骨の歪み(サブラクセーション)やファシアの負担(ストレス)を検出し、丹念にお灸をすることで、坐骨神経痛、膝痛、腰痛が改善する事例を多数確認しています。

腰痛、膝痛、坐骨神経痛の様なお痛みの対応はもちろん、内蔵機能を活性化し基礎体温を上げる事で免疫力向上をはかりますので高齢者には特に効果を発揮しています。

当院の施術が画期的な理由

ヒトの神経、筋、血管、臓器、骨、腱などの隙間を埋めているものは結合組織と考えられていました。

ところが実際は、体液を満たし、相互に連結し合う区画であり、それが全身にネットワーク化されたものであることが分かってきました。

これを「間質」(ファシア)という新たな器官として定義するべきとの提唱ががなされています。

この「間質」(ファシア)を共焦点レーザー顕微鏡と呼ばれる機器(内視鏡の先端部に顕微鏡が付いている)で観察すると、間質内の体液の移動が確認でき、この体液はヒアルロン酸や免疫細胞などを含んでいることが分かっています。

当院はお灸で間質内の体液の流れを促し身体を変化させ、炎症を鎮めることにより変形性膝関節症の進行を食い止めることに成功しています。

また、前述したようにポリヴェーガル理論に基づき、お灸で自律神経の一部である腹側迷走神経を活性化させ血流障害を改善することで痛みを緩和することにも成功しています。

坐骨神経痛とされるような広範囲の痛みも血流障害や間質内の炎症によるものととらえて施術を行うことで好結果を得ています。

施術前の確認検査

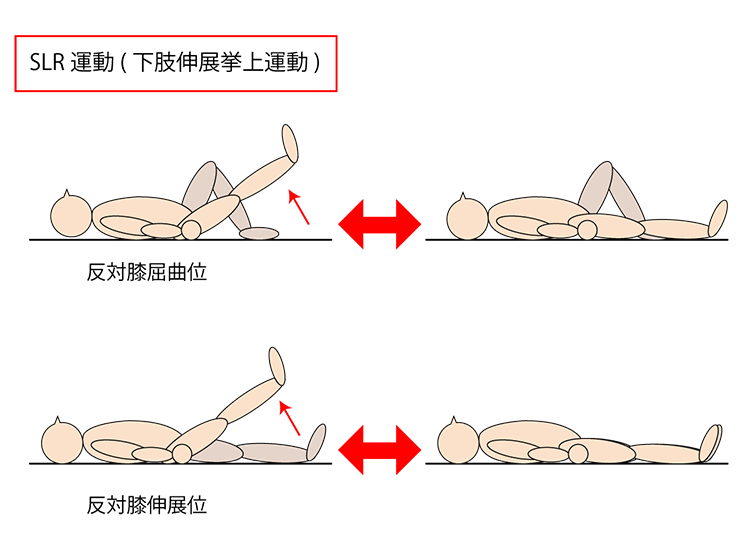

当院では、お灸前後の比較検査として、SLRテスト(下肢伸展挙上テスト)を行います。

従来は筋肉の緊張や仙腸関節の可動域をみる検査法とされていますが、ファシアの歪みや負担などの異常な部分を見分ける1つの指標になります。

ファシアが緩むと下肢の挙上角度が大きくなるなどの施術効果が確認できるため、背部ファシアの緊張状態をみる検査法として採用しています。

腰痛、坐骨神経痛、膝痛(変形性膝関節症)全てに共通の検査です。

施術の流れ

STEP

1

SLRテスト

施術前にSLRテスト(下肢伸展挙上テスト)を行い背部ファシアの緊張状態を確認します。(※SLRテストは一度改善すれば毎回は行いません。)

STEP

2

温灸

胸椎上部を中心に20分~30分程度の温灸を丁寧に行い、腹側迷走神経を活性化させていきます。

STEP

3

取穴

背骨の際をローラー鍼で棘突起(椎体後方より飛び出している骨の部分)に負担がかかっている部位や胸椎椎間を探します。

STEP

4

マーク

赤いマーカーでお灸を据える場所にしるしをつけます。

STEP

5

お灸

新実践灸法でお灸の施術を行い、痛み緩和、炎症体質の体質改善を行います。

STEP

6

SLRテスト

施術後にSLRテスト(下肢伸展挙上テスト)を行い施術前と比較します。(※SLRテストは一度改善すれば毎回は行いません。)

お灸の前に20分~30分程度行っている温灸

まずは胸椎上部を中心に20分~30分程度の温灸を円を描くように上から下に繰り返し丁寧に行い腹側迷走神経を活性化させていきます。

室内の排気ファン

お灸、温灸ともに煙が出ますが、室内の空気を強制的に排気していますので健康上の問題は心配ありません。

新実践灸法でお灸

熱くないお灸、新実践灸法でお灸を行います。

改善の目安

当院が改善の目安にしているのは患者さんが脱力した状態での膝、股関節の関節可動域です。

本人の意思で関節を動かすことを自動運動、脱力した状態で第三者が関節を動かすことを他動運動と言いますが、重要なのは脱力した状態での関節他動運動の可動域改善です。

検査の段階ではなるべく患者さんに介入するのを避けるようにするため、左の母指(親指)と示指(人差し指)の間に患者さんのアキレス腱を乗せ、右の示指を軽く患者さんの膝蓋骨に添えるだけで静かにSLRテストを行い可動域をみます。

術者が患者さんに接触する事が多くなると、患者さんは緊張するので本来の状態がわかりません。

足首を握った状態でストレッチの様に強引に動かす先生がいますが、足首を握られた瞬間に患者さんの関節固有受容器が反応して緊張してしまいます。

常に脳が緊張している患者さんは「力を抜いて私に足を預けてくださいね」と言っても脱力できない方もおります。

施術を続けるうちに脱力できる様になると改善している指標になります。